「秋の日は釣瓶落とし」を科学する

「秋の日は釣瓶落とし」とは、秋になると日暮れが急に早くなったように感じることを表すことわざです。昔の井戸の釣瓶が一気に落ちていく様子になぞらえているわけですが、実際に秋はそんなに日が短くなるのでしょうか。

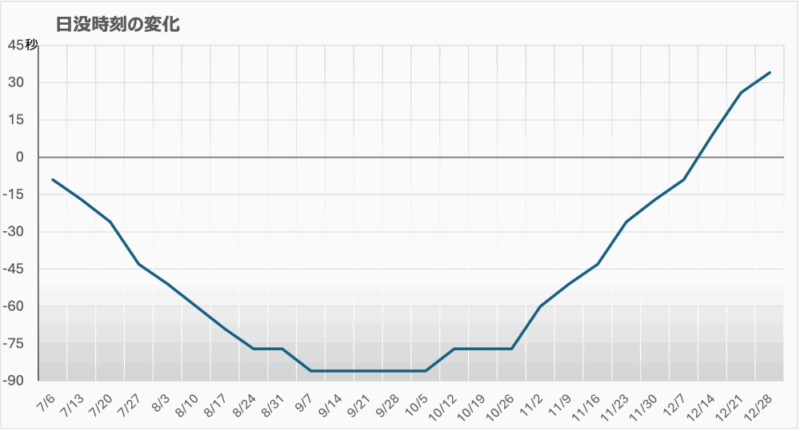

愛知県の日の入り時刻を調べてみると、夏の終わりから秋にかけての変化はなかなか劇的です。たとえば7月の間は、1日ごとの日没の早まりは平均して10〜40秒程度と比較的ゆるやかです。ところが8月に入るとそのスピードが増し、8月下旬から10月初旬にかけてはピークを迎え、1日あたりおよそ80秒(=1分20秒)も日没が早まります(図参照)。つまり1週間で10分以上、1か月で40分から1時間もの差が出るのです。これでは「いつの間にか暗くなっていた」と感じるのも無理はありません。

しかも秋は、日没後の「薄明」の時間が短いのも特徴です。夏は夕焼けをゆっくり眺められるのに、秋は太陽が急角度で沈むため、空の明るさもあっという間に失われます。「ちょっと外に干しておいた洗濯物、もう真っ暗で見えない…」なんて経験をされた方もいるのではないでしょうか。

その後10月後半から11月にかけてはペースが落ち、1日あたり40秒前後と緩やかになります。そして12月には冬至を迎え、日没の早まりは止まり、やがて逆に日が長くなっていきます。

こうして数字で見てみると、「釣瓶落とし」の正体は、秋分の前後に訪れる加速度的な日没の早まりだったわけです。体感と科学がきれいに重なる瞬間ですね。

もっとも、早く暗くなるのは少し寂しい気もしますが、その分「秋の夜長」を楽しめるとも言えます。溜まっていた本をじっくり読むのもよし、音楽に耽るのもよし。季節の移ろいを感じながら、自分なりの時間を過ごすのも一興ではないでしょうか。

それでは今週のニュースPickupをどうぞ!!

厚生労働省|10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(9/30)

厚生労働省は、年次有給休暇(年休)の取得を後押しするため、10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定め、広報活動を行っています。職場環境の整備を通じ、計画的な取得を促す狙いがあります。

🔎今週の視点

なぜ10月が促進期間なのかはわかりませんが、季節の変わり目で体調を崩しやすい今こそ、区切りをつけて休むことは心身のリフレッシュにつながるのかも知れません。この時期に計画的な有給休暇日を設定するのも一考の価値がありそうです。

出典:厚生労働省|10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(9/30)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63864.html

ITmedia ビジネスオンライン|【法改正】10月から変わる「育児・介護休業法」 改正のポイントと企業がとるべき対策は?(9/29)

2025年10月から改正育児・介護休業法の第2弾が施行されました。男女がともに育児・家事を担いながら、キャリア形成と両立できる環境づくりを目的としています。

🔎今週の視点

男性の育児参加を更に推し進めるための施策ですね。従業員が男性の場合の、奥様の妊娠や子どもの3歳前のタイミングでの周知・意向確認は、よほどアンテナを高くしていないと見逃しがちです。普段から従業員へこの制度の理解とコミュニケーションを深めておく事が重要になってきますね。

出典:【法改正】10月から変わる「育児・介護休業法」 改正のポイントと企業がとるべき対策は?(9/29)

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2509/29/news020.html

愛知県|「あいち女性の活躍促進サミット2025」の参加者を募集します!~2025年度「あいち女性輝きカンパニー」表彰企業が決定!~(9/29)

基調講演や表彰式、企業の事例発表を通じて、女性の活躍推進をテーマにしたサミットが開催されます。オンラインでの参加も可能で、企業の先進的な取り組みを学ぶ機会となります。

🔎今週の視点

女性が会社で活躍することは会社にとって大きなメリットですよね。オンラインでの参加も可能ですので、他社がどんな活動をしているのか気軽に覗いてみるのも良さそうですね。

出典:愛知県|「あいち女性の活躍促進サミット2025」の参加者を募集します!~2025年度「あいち女性輝きカンパニー」表彰企業が決定!~(9/29)

https://www.pref.aichi.jp/press-release/jokatsu-summit2025.html

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)|助成金の活用事例を掲載(9/30)

「65歳超雇用推進助成金」などの事例を紹介するリーフレットが公開されました。高齢者の定年延長や有期から無期への転換に取り組んだ企業の活用方法がまとめられています。

🔎今週の視点

65歳を超える従業員もパートまで含めれば珍しくなくなりつつあります。「65歳超雇用推進助成金」の実際の活用事例から学ぶことで、自社の取り組みにつながるアイデアが見つかるかも知れません。

出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)助成金の活用事例を掲載しました(9/30)https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk0000054hg2-att/s8vmin00000005gs.pdf

厚生労働省|「令和7年版 労働経済の分析」を公表(9/30)

持続的な成長に必要な要素として、生産性向上やAI投資、処遇改善、柔軟な雇用管理の重要性が示されています。労働力供給制約の下での企業経営の方向性が論じられています。

🔎今週の視点

労働の観点では、賃金といった処遇改善に加え、「残業が少ない」ことや「柔軟な有給休暇制度」といった働きやすい環境整備が求められていることが読み取れます。白書全体を読み込むのは少し大変ですが、国の分析を参考に、自社なりの成長戦略を考えてみるきっかけにしてみてもよいと思います。

出典:厚生労働省|「令和7年版 労働経済の分析」を公表します(9/30)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63870.html